在新时代文化征程中,习近平总书记关于推动文化繁荣、建设文化强国的重要指示如明灯指引方向。7月20日,土木与交通学院雪域文脉传薪队一行5人怀着敬畏与期待,踏上拉萨这片神圣土地,开启一场兼具深度与温度的文化探索之旅。他们探寻西藏非遗技艺传承,感受八廓街生活气息,在其中读懂西藏文化的过往与当下,以行动响应号召,感悟中华传统文化底蕴。

博物馆里的“活态传承”:让千年技艺开口说话

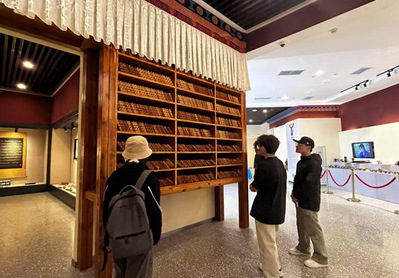

小队首站来到西藏非物质文化遗产博物馆,展馆以“雪域文明的基因库”为主题,分设“雪域之源”“匠心守艺”“传承新生”三个展区,系统展示了西藏106项国家级非遗、410项自治区级非遗的前世今生。馆内65 岁的藏香制作技艺传承人次仁罗布现场演示第七代藏香制作技艺,向队员讲解柏树、藏红花等原料的配比及甘松安神、白檀净化空气的生活智慧。队员尝试搓制香泥时因力度不均屡屡断裂,直观体会到 “看似简单,实则需十年功” 的匠人积淀,深刻感受到非遗技艺背后的专业功底与传承重量。

唐卡画师丹增在展馆内绘制《药师佛》佛像唐卡,详解青金石、朱砂、真金粉等矿物颜料的来源,介绍中等唐卡 3个月的绘制周期及10天的矿石研磨耗时。展柜中清代老唐卡与丹增新作并列陈列,通过技艺讲解与实物对比,队员清晰看到唐卡技艺在时光中的延续脉络,理解传统技艺的代际传承逻辑。

互动体验区里,队员在指导下完成狼毒草茎煮制、捶打、晾晒的藏纸制作流程,还跟随藏族民歌传承人学唱《阿玛啦》。这些实践让队员亲身体验非遗技艺的操作过程,切实触摸到非遗 “可感、可学、可传” 的鲜活温度,打破对非遗 “高冷”“遥远” 的刻板印象。

八廓街的“烟火与信仰”:一条街读懂拉萨的灵魂

午后的八廓街,阳光透过转经道旁的老槐树,在青石板路上洒下斑驳的光影。这条长约1.5公里的环形街道,既是藏民“转经”的重要线路,也是拉萨最古老的商业街,藏式建筑的白墙与雕花窗棂间,藏着最鲜活的古城生活。

八廓街的文化探索中,开了 30 年藏式皮具店的老板拉巴用牛角刀雕刻吉祥八宝图案,讲述将传统纹样改良适配现代需求的经历;大昭寺前广场上,那曲朝圣者分享 3 个月步行朝圣、每日磕 3000 个头的信仰坚守,同时可见年轻人拍照记录、网红主播直播的现代场景;队员在玛吉阿米餐厅观察到转经老人、逛街姑娘、骑行少年交织的画面,感受转经者入店喝茶、商户停铺转经的日常。这些场景让队员看到传统手艺在时代中的创新活力,理解了信仰与生活、传统与现代的和谐共生,更读懂八廓街作为文化载体的多元包容 —— 它并非静态标本,而是信仰融入日常的流动生活场域。

从“看见”到“理解”:一场文化的双向奔赴

行程尾声,队员在回程中翻看照片,感慨非遗文化就在身边,众人共鸣 “文化传承应如转经道般永远流动”。这场旅程让实践团从 “看见” 技艺符号到 “理解” 匠心信仰,深刻认识到非遗融入生活、古城兼顾传统与新生,是文化保持鲜活的核心密码,真正的文化传承,不是把老手艺锁在柜子里,而是让它像八廓街的转经道一样,永远有人走、永远在流动。

这场从博物馆到八廓街的旅程,实践团不仅“看见”了西藏文化的技艺与符号,更“理解”了它们背后的匠心与信仰。当非遗走出展馆融入生活,当古城既守得住传统又容得下新生,这样的文化,必然能在时光中永远鲜活。